最近,筆者發現關注的不少科技博主、權威媒體@中國網都出面辟謠了一份“權威報告”——中科院檢測報告,并有博主分析表示:有品牌借這份被辟謠的“權威報告”來營銷自家產品,欺騙消費者。

這讓筆者回想起了之前一個微博熱搜話題——#護眼類紙屏是智商稅嗎?#當時初略瀏覽了熱門內容,發現這個科普話題的背后竟然是小度學習機的廣告......短短47秒的視頻,幾乎全部時間都在介紹這款產品的屏幕賣點,而對于關鍵問題“護眼類紙屏是否為智商稅”卻只字不提,自然也沒有答案可言。

幾乎同時出現的,還有全網各大平臺炒得紛紛揚揚的“學習機防藍光護眼功能是否是智商稅”話題。

在這個話題中,有大V以一份“中科院檢測報告”為據,并配以一篇自媒體賬號的體驗文章,指出小度學習機與科大訊飛學習機才是真正的防藍光,同時暗指希沃學習機的護眼功能存在虛假宣傳。

在這兩個熱門討論里,小度學習機似乎都處在“C 位”當中。只是,營銷如此瘋狂、賣力的小度學習機,真就如新聞里所說的,能夠為孩子的視力健康保駕護航?

1.被辟謠的“中科院檢測報告”

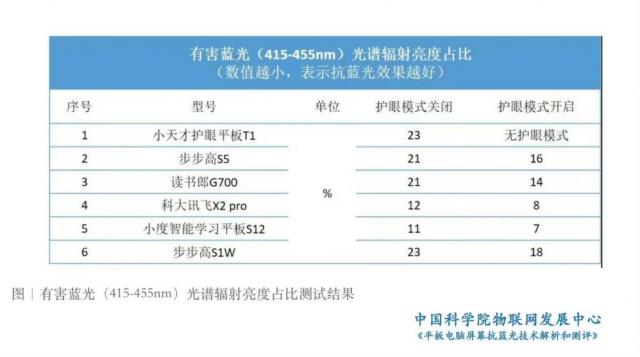

在相關討論中,有一份“中科院檢測報告”引起筆者關注。從這些媒體所發布的內容里可以看到這份中國科學院物聯網發展中心發布的《平板電腦屏幕抗藍光技術解析和測評》,對六款學習機產品,囊括小天才、讀書郎、步步高、科大訊飛、小度五個品牌進行了防藍光數據測評。

從所公布的最終的測評數據可以看出,科大訊飛和小度的學習機無論是在開啟護眼模式、還是關閉護眼模式,它們的“有害藍光(415-455nm)光譜輻射亮度占比”都是最低的。

這份報告的發布者中國科學院物聯網發展中心,其以“國字號”的身份,似乎也印證了這份報告的專業性,但事實真的是如此嗎?

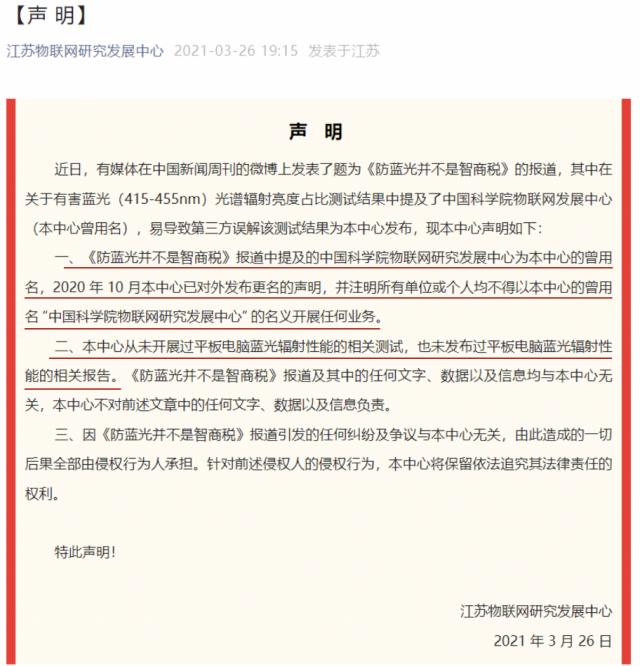

經過對中國科學院物聯網發展中心的官網、官方微信公眾號等渠道的詳細了解,筆者怎么找也沒發現中科院發布的具體報告、以及具體評測證書。所能找到的,只有一份《聲明》。

這份《聲明》發布于2021年3月。《聲明》中,江蘇物聯網研究發展中心明確表示:

“中國科學院物聯網研究發展中心為本中心的曾用名,2020年10月本中心已對外發布更名的聲明,并注明所有單位或個人均不得以本中心的曾用名 ‘中國科學院物聯網研究發展中心’ 的名義開展任何業務。本中心從未開展過平板電腦藍光輻射性能的相關測試,也未發布過平板電腦藍光輻射性能的相關報告。”

言外之意:這是一份不存在的報告。

一份在2021年就已經被辟謠的報告,卻突然在2022年的今天再次被用于炒作,并圍繞這份報告不斷攻擊一個未在報告里出現的品牌(希沃),話題的推動者有何居心,不言而喻。

只是,這種以國家機構名義發布虛假報告,并借此拉踩其它品牌、來宣傳自己產品的營銷方式,已經不能簡單用“低端”一詞來形容了,這是一種涉嫌違法犯罪的虛假宣傳行為。

2.被質疑的“德國萊茵TUV認證”

在這一系列的事件中,“中科院檢測報告”只是其中一個焦點,某些“大V”還將“臟水”潑向了專業權威的“德國萊茵”認證機構。

按照這些人的說辭,只要客戶給錢,送測產品沒有明顯問題就能夠輕松獲得“德國萊茵TUV認證證書”,字里行間,就差沒把“含金量為0”打在公屏上。

說到底,還是現在的造謠成本太低了。

事實上,德國萊茵作為國際上享譽知名度的認證機構,1872年成立之后,隨著顯示技術的不斷發展,萊茵也在不斷對色準、頻閃、像素密度、Gamma等指標進行升級,讓參數的評估和人眼視覺特性更加緊密結合。到2020年,TUV的評測標準更是囊括了軟件低藍光+硬件低藍光,全方位提升健康與安全的要求。

除了全局低藍光、低頻閃兩個現有的護眼技術,德國萊茵TUV還引入了屏幕顯示質量、環境光管理、健康舒適指引三大新維度的評判標準。

同時,在廠商送去評測進行TUV認證時所需要繳納的費用,都是按統一標準收取,所有的測試流程相當嚴格,只有通過對應測試,才能獲取萊茵頒發的對應項目證書。

像華為、小米、聯想這些大牌旗下的顯示器、電視等產品,都會借助萊茵認證來讓用戶更好的理解它們的產品力;許多學習機品牌,如科大訊飛、讀書郎、希沃等也有相關認證。

當這些謠言在網絡上不斷傳播,受影響的就不僅僅只有德國萊茵,華為、聯想等品牌都會被推上話題中心。

一旦消費者開始相信這些錯誤的信息,所深信的參考準則就會“崩塌”,從而掉進真正的“智商稅陷阱”里。

3.智能教育硬件,要走在線教育的營銷老路?

針對這種“損人不利己”的惡性營銷,21 世紀教育研究院院長熊丙奇在接受未來網記者采訪時坦言,不少教育培訓機構轉型進入智能教育領域時,還會采取以前的營銷方式,如刺激焦慮,貶低同行,但這并不利于行業的發展,只會造成品牌、行業、消費者三輸的局面!

熊丙奇還強調,經過“雙減政策”,在教育培訓領域、教育智能硬件市場不可能再出現 2020 年的砸錢營銷了,資本進入教育領域的熱情已經大幅減退,也沒有多少機構能靠融資來進行燒錢營銷。如果還有品牌堅持用惡性營銷來刺激焦慮,最后也將會在國家出臺的相應監管措施下“倒塌”。

市場上的所有營銷,最終衡量的是投入產出。所以聰明的智能教育硬件賽道玩家,只會越來越追求精準營銷,因為一旦投放出去的廣告不能帶來相應收益,就是失敗的。

回顧此次帶有針對性的一系列事件,顯然是一次氣急敗壞的粗獷型營銷,是完全沒有價值的,當然,這樣的“內卷”也是毫無必要的。

護眼功能作為智能教育硬件賽道玩家跑馬圈地的必爭之地,確實需要一定營銷推廣,畢竟“酒香也怕巷子深”。但這并不是某些廠商發布虛假報告、抹黑權威機構、拉踩友商,借此來營銷自己的理由。

更何況,現在智能教育硬件還處于市場早期階段,品牌豐富多元、市場更加細分。就現階段來說,智能教育硬件市場無須像手機市場一樣,需要拼價格、拼營銷。

但我們也要意識到,智能硬件的體驗核心不全在硬件本身,如同智能手機一樣,軟件服務才是拉開差異化的突破口。只有當廠商持續打造優質軟件、提供專業詳盡的服務,才能夠換來好的用戶體驗與口碑,從而促進營銷,形成一個良性循環的正反饋。

舉個例子,假設一家屏幕硬件供應商突然入局學習機市場,但它無法提供足量的教學資源支撐用戶需求,這樣的產品能夠獲得長遠的發展嗎?顯然,很難。

唯有以科技創新打造硬件“軀體”、以真心熱愛構建軟件與服務“靈魂”,才能為消費者呈現一款款專業又貼心的智能教育硬件。

希望某些廠商能摒除“歪念”,別用簡單粗暴的不良營銷,讓那些真心為消費者打造好產品的廠商寒了心。